È la provincia in cui si registrano il maggior numero di persone positive al Covid-19. La sanità è al collasso e i cadaveri sono trasportati in altre zone perché il forno crematorio non riesce a reggere il ritmo dei decessi. Una situazione tragica, di cui però è possibile provare a rintracciare le responsabilità

Nell’ultimo periodo, il quotidiano “L’Eco di Bergamo” contiene ogni giorno ben 12 pagine dedicate ai necrologi. I morti nella provincia lombarda, attualmente quella con una maggiore diffusione del Coronavirus con 6215 casi totali (dati della Protezione Civile), sono ulteriormente e vertiginosamente saliti. A partire da venerdì, lunghe file di carri militari hanno attraversato la città per trasportare una sessantina di cadaveri fuori dalla regione, dal momento che il forno crematorio della zona non reggeva più il ritmo dei decessi. I circa 90 posti letto in terapia intensiva a disposizione nell’ospedale Papa Giovanni XIII sono tutti occupati, con oltre 400 degenti per Covid-19 ricoverati presso le strutture del territorio. I restanti positivi spesso costretti a restare a casa, anche se in condizioni che normalmente avrebbero previsto l’ospedalizzazione.

Intanto, sono oltre migliaia (stime Cgil) le persone che – nonostante la retorica dell’hashtag #iorestoacasa – si erano recate quotidianamente al lavoro fino alla “chiusura” di sabato sera (che lascia comunque in attività numerose fabbriche e che si trova per alcuni casi in contraddizione con le direttive regionali), mantenendo alto il tasso di mobilità e il numero di assembramenti nella provincia. Una provincia che è fra le più ricche e più produttive d’Italia: basti pensare che la zona fra Alzano Lombardo e Nembro, i due focolai del contagio, comprende 376 aziende, che impiegano 3700 dipendenti per un fatturato annuo di 680 milioni di euro. Proprio martedì sono morti due dipendenti di Poste Italiane, che fino a pochi giorni prima del decesso si erano recati in ufficio. I dipendenti della logistica di Dhl e Lynx erano entrati in sciopero settimana scorsa.

Potrebbe sembrare che siano sufficienti i numeri per rendere conto della gravità della situazione del bergamasco. «Ma c’è da capire che siamo tutti colpiti», racconta Michele, che vive vicino al pronto soccorso di Seriate. «Chiunque oramai conosce qualcuno che ha contratto il Covid-19, chiunque ha nel proprio giro di amicizie qualcuno che ha perso un parente per la malattia. Le code di ambulanze che non riescono a stare dietro alla velocità dei ricoveri è un’immagine che ha un impatto forte e costante sulla popolazione. È importante che questo si sappia anche fuori». Gli fa eco Arianna, in isolamento assieme alla famiglia in zona San Bernardino, non distante dalla stazione di Bergamo: «L’unica libertà che abbiamo adesso è quella di guardare in faccia la verità. Ogni giorno ci illudiamo che possa andare meglio, ma poi le sirene (passano quattro o cinque ambulanze nel giro di un paio d’ore) ti riportano alla vita reale. Abbiamo osservato la Cina da lontano, come se si trovasse dietro a una vetrina, e ora invece tocca a noi. Mi viene quasi da dire che ce lo meritiamo, vista la mancanza di empatia e solidarietà che noi come società abbiamo avuto fino ad adesso nei confronti dei più deboli. Ma adesso occorre che tutti si sforzino di capire che la nostra situazione è davvero disperata e che, probabilmente, molte delle morti che stiamo subendo potevano essere evitate».

CHI È IL RESPONSABILE?

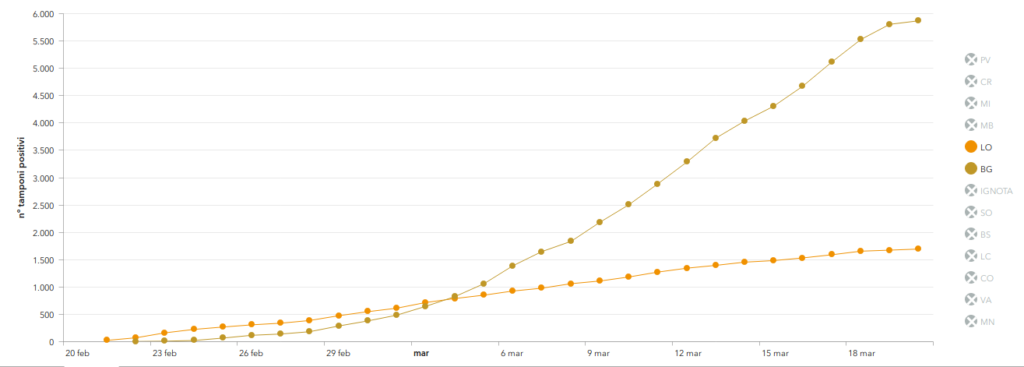

La domanda che stanno provando a porsi in molti è infatti relativa ai motivi per cui il coronavirus sta avendo conseguenze così devastanti nella provincia di Bergamo. «Perché proprio qui?» si intitola appunto un articolo di Paolo Barcella, che provava a fare i conti con le specificità del territorio lombardo ora martoriato da contagi e morti per la pandemia. Ci sono infatti altri dati che subito spiccano (al netto del fatto che, com’è noto, il conteggio relativo a morti e contagi è controverso e difficoltoso da comparare fra stato e stato). Innanzitutto, la letalità del virus registrata nel bergamasco sembra essere altissima: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo parla di circa 50 decessi al giorno, che corrisponderebbero al 27% dell’intera regione. Inoltre, la rapidità e la capillarità con cui si è diffuso il contagio hanno certamente giocato un ruolo nel mettere in ginocchio la zona e si è trattato di un andamento del tutto differente da quello verificatosi nei focolai di Codogno e di Vo’ Euganeo, dove l’istituzione di “zone rosse” pare invece aver diminuito quando non azzerato la trasmissione del virus. Mettendo a confronto l’andamento del bergamasco con quello della provincia di Lodi (in cui si trova Codogno) si ottiene infatti un grafico di questo tipo:

Già si intravede una prima spiegazione: differentemente dalle altre aree, quella di Bergamo non è stata interessata fin da subito da provvedimenti di chiusura delle attività e di distanziamento sociale messi in atto invece nel lodigiano. Anzi, anche dopo che i primi casi di contagio erano già stati accertati, l’amministrazione del sindaco Giorgio Gori si attestava sulla linea promossa da Giuseppe Sala per il capoluogo lombardo: “Bergamo non si ferma” è lo slogan di un video messo in rete il 28 febbraio, realizzato dal presidente del Distretto di Commercio di Bergamo Nicola Viscardi e musicato dal gruppo fresco di festival sanremese Pinguini Tattici Nucleari, per invogliare la popolazione ad affollare strade, continuare lo shopping, ecc. Una linea di intervento che, almeno col senno di poi, si rivela sconsiderata tanto da far tornare sui propri passi il primo cittadino bergamasco che venerdì 20 ha dichiarato in un’intervista rilasciata all’Huffington Post: «Ci abbiamo messo qualche giorno di troppo a capire, abbiamo sbagliato anche noi, anche io. […] Eravamo preoccupati per il virus, ma anche per le attività economiche delle nostre città, i negozi, gli studi, i bar, la vita stessa nei nostri concittadini. Ma quell’equilibrio non poteva reggere». Aggiungendo: «Occorre chiudere tutte le attività non essenziali».

Il 23 febbraio, praticamente in concomitanza con quanto stava avvenendo a Codogno, nel comune di Alzano Lombardo in Val Seriana (poco più di cinque chilometri dal capoluogo di provincia) vengono accertati due casi positivi di Covid-19 presso l’ospedale Pesenti Fenaroli. Si tratta dell’inizio di quello che assieme all’altro comune della zona Nembro diventerà uno dei maggiori focolai del Coronavirus d’Italia e d’Europa: la struttura non viene in alcun modo messa in sicurezza (come ricostruisce un articolo di Tpi) così come pazienti, medici e infermieri non vengono messi al riparo dal contagio, che si espanderà a macchia d’olio. Nell’ultima settimana è stata tra l’altro lanciata una petizione per chiedere che si identifichino responsabilità più precise da parte delle singole istituzioni: benché oggi il sindaco Camillo Bertocchi (Lega) rivendichi il fatto di chiedere da giorni di stabilire nell’area una zona rossa, di fronte a una tale possibilità il 4 marzo dichiarava all’agenzia Adnkronos di essere preoccupato per i «danni incalcolabili» che si sarebbero ripercossi sulle industrie locali.

Un punto molto importante riguarda infatti il tessuto economico che caratterizza la zona del bergamasco e della Val Seriana in particolare. Al contrario di Codogno e del lodigiano, che incidono in misura minore sull’economia generale della regione e che presentano un’economia a vocazione più agricola e commerciale, quella di Bergamo è una provincia fra le più produttive d’Italia, dove a essere preponderanti sono i settori dell’edilizia e della manifatturiera (anche se in termini di occupazione, l’agroalimentare è in testa con 28 mila addetti).

È dunque probabile che, in assenza di un protocollo d’azione in casi di emergenza per la filiera produttiva, abbiano contato i rapporti di forza che soprattutto in queste zone vedono Confindustria avere maggiori interessi e fare la voce grossa.

L’11 marzo – mentre la stessa regione Lombardia chiedeva l’istituzione di una zona rossa e di limitazioni più stringenti – il Presidente di Confindustria Marco Bonometti sentenziava invece che fosse «indispensabile la necessità di tenere aperte le aziende», perché chiudere le imprese avrebbe significato «dare all’estero un segnale di mancata capacità produttiva difficile da recuperare nel breve periodo».

C’è, però, un ulteriore elemento: a differenza di altri, il tessuto economico del bergamasco si presenta caratterizzato anche da una forte preponderanza di piccole e medie imprese, elevata connessione e interdipendenza fra le diverse attività produttive e, di conseguenza, un’alta mobilità dei lavoratori. Anche questo, dunque, ha probabilmente giocato e sta probabilmente giocando un ruolo nella veloce diffusione nel virus. Sabato, quasi a ridosso della mezzanotte, il governo Conte ha finalmente annunciato di voler chiudere le fabbriche “non essenziali” su tutto il territorio nazionale (qui il testo ufficiale del decreto, firmato solo nel tardo pomeriggio di domenica anche a causa del pressing di Confindustria): in provincia di Bergamo e nella Val Seriana sarà dunque cruciale capire quanto questo ne verranno ridotte mobilità e attività del tessuto economico.

«Nonostante abbia circolato anche da noi l’hashtag #Bergamononsiferma, credo che rispetto ad altre zone d’Italia ci sia stata un’accelerazione della consapevolezza collettiva», spiega sempre Michele, raccontando il processo che ha portato dalla “negazione” dei primi giorni fino all’inconfutabile tragicità dello scenario attuale. «Il numero dei decessi è cresciuto subito, abbiamo iniziato a vedere persone “morirci attorno” giorno dopo giorno. Non si poteva restare indifferenti, perciò, mi pare, c’è stata una presa di coscienza rapida e ampia». È difficile però dire lo stesso di chi tiene le redini dell’apparato industriale e produttivo nell’area.

LA SANITÀ AL COLLASSO

«La realtà è ancora più grave e dolorosa di come la raccontano i giornali. I malati si “attaccano” disperatamente a noi per tutto, ma, purtroppo, nella maggior parte dei casi non siamo in grado di fornire il supporto adeguato». Le parole di Marco Agazzi, medico di base attivo anche presso la casa di riposo Ponte San Pietro (già 20 morti su un totale di 86 ospiti) in provincia di Bergamo, sembrano esprimere ben poca speranza ma semplicemente certificare una situazione di crisi ormai inesorabile.

«Il sistema è completamente saturo, la normale burocrazia e le normali procedure sono completamente saltate. Non abbiamo mascherine a sufficienza, le bombole d’ossigeno scarseggiano e riceviamo qualcosa come 120/130 chiamate al giorno.

Va detto: le istituzioni e la politica ci hanno completamente abbandonato, per mancanza di soldi o di senso di responsabilità. Fatto sta che all’inizio abbiamo dovuto arrangiarci, arrivando addirittura a dover ordinare delle mascherine su Amazon».

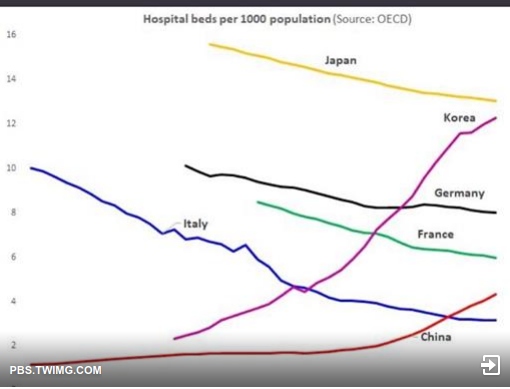

C’è un altro grafico che ha girato molto sui social in questi giorni, relativo alla crescita o meno del numero dei posti letto negli ospedali del sistema sanitario di alcune nazioni:

Secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Corea del Sud (uno dei paesi dove pare la letalità del Coronavirus sia stata bassissima) è la seconda nazione al mondo per numero di posti letto negli ospedali del servizio sanitario nazionale (12, 27 ogni 1000 abitanti) contrariamente al nostro paese che si classificherebbe alla ventiseiesima posizione (3, 18). È chiaro che un possibile contenimento degli effetti della pandemia passa dalla capacità di reazione, organizzazione e assorbimento del sistema sanitario che mai come oggi – e in particolare nel territorio della provincia di Bergamo – si trova sotto pressione.

«C’è stata una totale mancanza di coordinamento e cooperazione fra governo, regione e aziende socio sanitarie territoriali. Non siamo stati messi in condizione di poter lavorare», insiste Agazzi (e proprio sulla base di tale situazione è stata fatta partire in questi giorni una diffida contro Ministero della Salute e Regione Lombardia da parte della Federazione medici di base). La regione è ormai da tempo l’avamposto di un nuovo modo di concepire il diritto alla salute e il sistema sanitario nazionale, un modello cioè che ha sinora previsto una crescente ibridazione fra pubblico e privato (attraverso la cosiddetta “partecipazione paritaria della sanità privata al servizio sanitario della Lombardia”). In particolare, come dimostra una recente inchiesta della Cgil, la provincia di Bergamo sembra essere una di quelle maggiormente interessate dalle “privatizzazioni”: già nel 2017, solo il 40% delle strutture era di natura pubblica. Sulla rivista “Gli Asini”, Maria Elisa Sartor ha descritto in modo molto convincente quali siano state le conseguenze di una tale divisone nell’ambito della crisi relativa al Coronavirus: si è verificata cioè «l’assenza sostanziale [nella] prima settimana della emergenza in Lombardia di un ruolo rilevante della sanità privata. Una vacanza che si constata essersi prolungata fino ai primissimi giorni di marzo».

In buona sostanza, il sistema lombardo si è rivelato completamente impreparato a gestire l’attuale emergenza. Si sente ripetere da più parti che, soprattutto a Bergamo, ci troveremmo di fronte a “un’eccellenza” che, in quanto tale, sta contenendo i danni di una crisi sanitaria che altrimenti avrebbe conseguenze addirittura peggiori di quelle già in corso. Si tratta di un assunto in parte verosimile, dato il livello delle risorse e delle strumentazioni a disposizione della sanità lombarda.

Eppure, l’emergenza del Covid-19 dovrebbe renderci consapevoli che l’ibridazione col privato ha anche portato il sistema sanitario a specializzarsi su settori di nicchia e potenzialmente più remunerativi, togliendo spazio e soldi a reparti più “sistemici” che si sarebbero rivelati maggiormente utili in un caso come quello corrente.

Non è dunque solo questione di tagli (che comunque ci sono stati, nell’ordine di 37 miliardi in tre anni, e che certo rappresentano un grosso errore), ma anche di un generale ri-orientamento delle priorità e delle direzioni di investimento.

Infine, c’è un terzo elemento. Non va dimenticato che la sanità lombarda è stato il contesto dove si è creato e ha prosperato il blocco di “potere clientelare” capeggiato dell’ex-Presidente di regione Roberto Formigoni (condannato proprio l’anno scorso a 5 anni e 10 mesi per reati legati a un giro di tangenti che coinvolgevano strutture sanitarie private come il San Raffaele e la Fondazione Maugeri di Pavia). Lega e Comunione e Liberazione hanno “sequestrato” il sistema sanitario, dirottando qualcosa come 200 milioni di euro destinati al pubblico nelle casse e in tasche private, tanto che lo stesso attuale governatore Fontana assieme all’assessore al welfare Giulio Gallera avevano provato a predisporre da circa un anno un cambio di rotta, smantellando la società controllata Ilspa voluta da Formigoni per riassorbirla nella nuova Aria. A febbraio 2019, in concomitanza della condanna del “Celeste”, il medico Domenico De Felice scriveva sulle pagine del “Fatto Quotidiano”: «Il sistema sanitario nazionale proprio a Milano e in Lombardia ha aperto le porte troppo, con le concessioni di Formigoni, al privato senza controllo che seleziona le attività da svolgere, gli interventi da fare e tutto il resto che ha portato sempre più il cittadino a dover pagare di tasca propria e di aver ridotto, a causa della crisi economica, la sua salute». Una diagnosi che sembra ritagliata su ciò che sta avvenendo oggi e in particolare nella bergamasca dove lo spostamento di risorse e di preponderanza organizzativa sul privato sta portando a una paralisi decisionale, logistica e di risorse. Mentre le persone muoiono spesso sole a casa, oppure isolate nelle Rsa, senza che nessun medico o operatore sanitario riesca a intervenire.

SOLIDARIETÀ DAL BASSO

Anche perché l’emergenza del Coronavirus sta colpendo soprattutto gli strati della popolazione più deboli e vulnerabili. «È stato come scoperchiare un vaso di Pandora», raccontano Elisa e Davide del sindacato di base Asia Usb che avevano cercato fin da subito di organizzare nel bergamasco un piccolo movimento di mutuo aiuto dal basso, ma sono rimasti anche loro colpiti dal virus. «Ci stanno arrivando numerose segnalazioni di abusi da parte della polizia nei confronti di migranti e senzatetto. Siamo tutti spaventati e preoccupati, ma mai come in questo momento è nostro dovere provare a stare in contatto, anche solo telefonico, con i soggetti che sono più esposti socialmente». Pietro, a partire dall’attività del circolo Arci Maite che gestisce assieme ad altri, è riuscito invece a creare una rete di circa cento volontari che si stanno impegnando quotidianamente a Bergamo e anche in provincia per recapitare spesa e medicinali a chi è impossibilitato a spostarsi: «Sapendo di esagerare, mi viene davvero da paragonare questo momento alla Resistenza.

Se è vero che ogni bruttura storica porta con sé anche degli elementi positivi, forse ora a Bergamo stiamo assistendo a una piccola rinascita del mutualismo e della solidarietà.

Siamo andati – come al solito, vien da dire – a colmare le mancanze delle istituzioni che, anzi, da un certo punto in poi hanno iniziato a collaborare con noi. Ma, se ora occorre essere uniti di fronte all’emergenza, è anche importante dire che non ci dimenticheremo delle responsabilità di chi all’inizio non ha mosso un dito». La sfida di fronte a cui si trovano sigle, associazioni e collettivi è dunque quella di «inventarsi nuove pratiche e ripensare le strutture attraverso cui si agisce», per usare le parole di Non Una di Meno Bergamo che, assieme ai vari centri antiviolenza, si trova ad affrontare un incremento dei maltrattamenti domestici che si è creato come conseguenza della quarantena. «Non è un periodo facile: alla nostra difficoltà di portare supporto, che è sempre più grande, corrisponde un aumento delle richieste di aiuto. I mezzi sono limitati, ma stiamo cercando di spingere sulla comunicazione, per far capire a tutti e tutte ciò che sta succedendo ma soprattutto per far capire a chi subisce violenza che ci sono comunque modi di denunciare e di chiedere un supporto».

Come sottolinea ancora Paolo Barcella nel suo articolo, quello bergamasco è un territorio dove la presenza di realtà legate al terzo settore è molto forte e pare che proprio una tale caratteristica stia giocando un importante ruolo nell’attutire – per quanto possibile – le conseguenze dell’epidemia. Con gesti molto semplici di prossimità e sostegno, ma anche con misure che sarebbero state impensabili fino a ieri: gli abitanti di un’occupazione nel quartiere periferico di Celadina, a cui il Comune aveva staccato l’elettricità dall’agosto scorso, è riuscita a “organizzare” il proprio isolamento facendo pressioni sugli host di AirBnb che in questo momento non stanno chiaramente ricevendo prenotazioni. Alcuni hanno messo a disposizione i propri appartamenti vuoti per gli occupanti, ma soprattutto anche il Comune ha deciso infine di pagare un’ulteriore struttura AirBnb per questa esigenza. «In un momento di emergenza così forte si riesce a dare una casa a chi non ce l’ha, occupando degli spazi che comunque rimarrebbero vuoti e sostenendo delle spese minime», spiegano gli occupanti.

Eppure, i decreti del governo Conte per fronteggiare la pandemia del Coronavirus non sembrano prevedere misure per sostenere le realtà del terzo settore come quelle attive in questo momento sul fronte bergamasco. I tagli dell’Irpef, per esempio, riguardano solo le associazioni di una certa dimensione e molti soggetti ne rimangono esclusi. «Anche noi come circolo non sappiamo se riusciremo a sopravvivere a questa emergenza», conclude Pietro di Maite. «Riceviamo donazioni ma intanto abbiamo messo mano ai nostri fondi per non interrompere la solidarietà. È quello che va fatto, è il nostro dovere».