Una giovane lavoratrice in una fabbrica dell’industria tessile a Dacca, Bangladesh © Claudio Montesano Casillas

La crisi da coronavirus affonda i lavoratori del tessile tra fame e prostituzione. Alla moda che specula sulla crisi gli attivisti chiedono un’assicurazione salariale

#PayYourWorkers e nessun giro di parole. Pagate i vostri lavoratori! E le lavoratrici, in particolare. Questo è lo slogan della campagna internazionale di pressione e sensibilizzazione che punta a smuovere la moda dei grandi marchi del fast fashion in una fase drammatica per milioni di operai del tessile. Una campagna lanciata dalle organizzazioni aderenti a Clean Clothes Campaign – inclusa l’italiana Abiti Puliti – che culmina venerdì 20 novembre, ma è partita, nei suoi contenuti, da molti mesi.

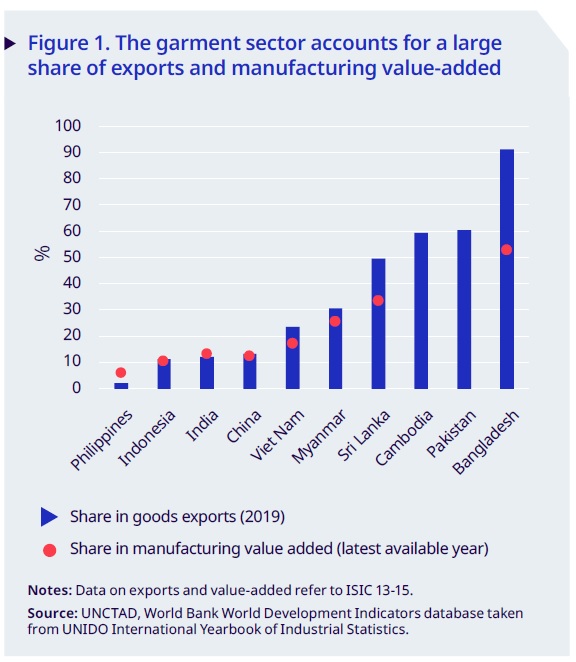

Perché la pandemia di coronavirus si è tradotta in migliaia di commesse di abbigliamento cancellate, tagli occupazionali e salariali improvvisi e senza mediazione sindacale, imprese chiuse. Stando all’ILO, le importazioni dai principali Paesi esportatori di abbigliamento in Asia sono crollate fino al 70% nella prima metà del 2020 e sono ancora ben al di sotto dei livelli precedenti alla crisi pandemica. Il lavoratore tipico ha perso almeno due o quattro settimane di lavoro. E solo tre lavoratori su cinque sono stati richiamati in fabbrica.

In 7 Paesi asiatici -38,6% di salario per il coronavirus

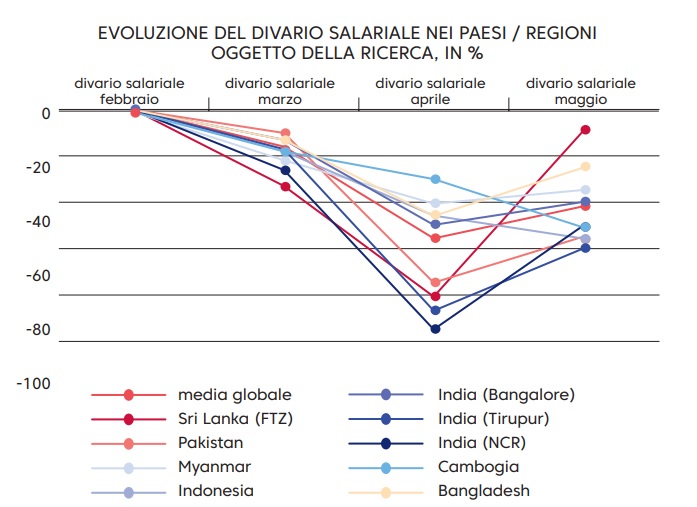

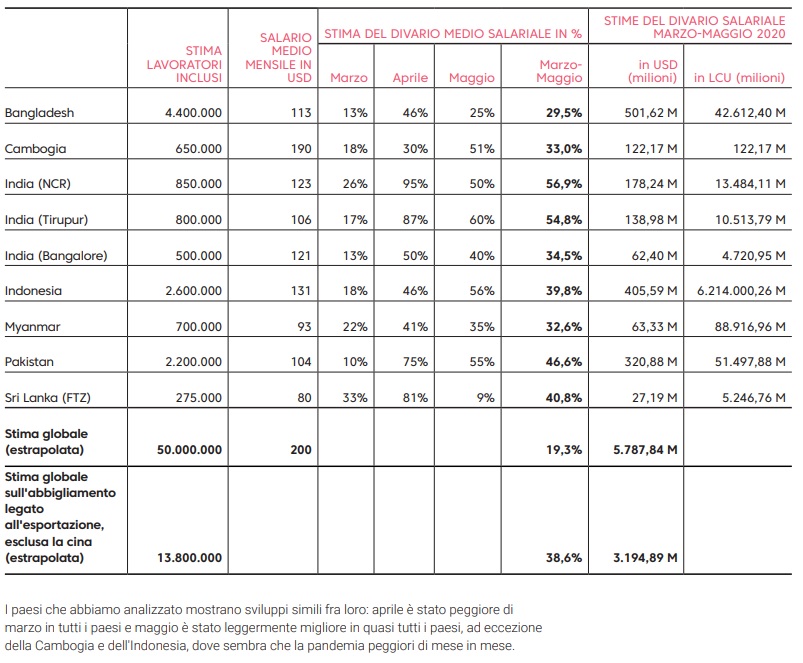

I numeri di questo disastro sono notevoli e un rapporto pubblicato ad agosto scorso li mette in fila analizzando i divari salariali registrati tra marzo e maggio 2020 in sette Paesi chiave della catena di fornitura. Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Indonesia, India (Bangalore), India (Tirupur), India, Cambogia, Bangladesh in cui operano circa 13 milioni di lavoratori nella produzione di abbigliamento per l’esportazione. In quei sette Paesi i lavoratori non hanno ricevuto salari per 1,82 miliardi di dollari (in media -38,6% del dovuto). Uno quadro negativo confermato anche in studi successivi e preso come riferimento per calcolare il divario salariale globale nel settore.

50 milioni di lavoratori hanno perso 5,7 miliardi di salario

I ricercatori di Clean Clothes Campaign hanno infatti sviluppato due scenari complessivi. Il primo relativo ai 50 milioni di lavoratori nelle industrie globali dell’abbigliamento, del tessile e delle calzature, che guadagnano in media 200 dollari al mese. Il secondo relativo ai soli lavoratori nel settore delle esportazioni di abbigliamento, con una forza lavoro di 20 milioni di lavoratori (13,8 milioni escludendo la Cina). Dal divario salariale medio del 38,6% stimato nei sette Paesi citati, riparametrato sottostimandolo prudenzialmente alla metà (19,3%) e senza includere la Cina (“dove è ragionevole ritenere che i lavoratori possano contare su un maggiore sostegno da parte del governo”) emergono comunque perdite retributive globali per miliardi di dollari.

“Il primo scenario porta a un divario salariale globale stimato di 5,78 miliardi di dollari per i primi tre mesi della pandemia. Il secondo scenario arriva alla cifra di 3,19 miliardi di dollari di perdite salariali”.

Dalla pandemia alla disperazione in Paesi senza protezione

Numeri clamorosi che hanno impattato direttamente sulla vita delle persone, moltiplicando, ad esempio, i casi estremi di donne (che sono la maggior parte della forza lavoro) costrette a prostituirsi dal bisogno di sfamare le loro famiglie. Perché non dobbiamo dimenticare dove è avvenuto l’incremento di disoccupazione e povertà di massa generato dalla pandemia nel tessile. Si tratta, infatti, di contesti politici, geografici e nazionali in cui le strutture di protezione sociale sono praticamente inesistenti. Senza indennità di disoccupazione o salariali che facciano da cuscinetto in caso di fallimento delle imprese.

La moda in pandemia strozza i fornitori

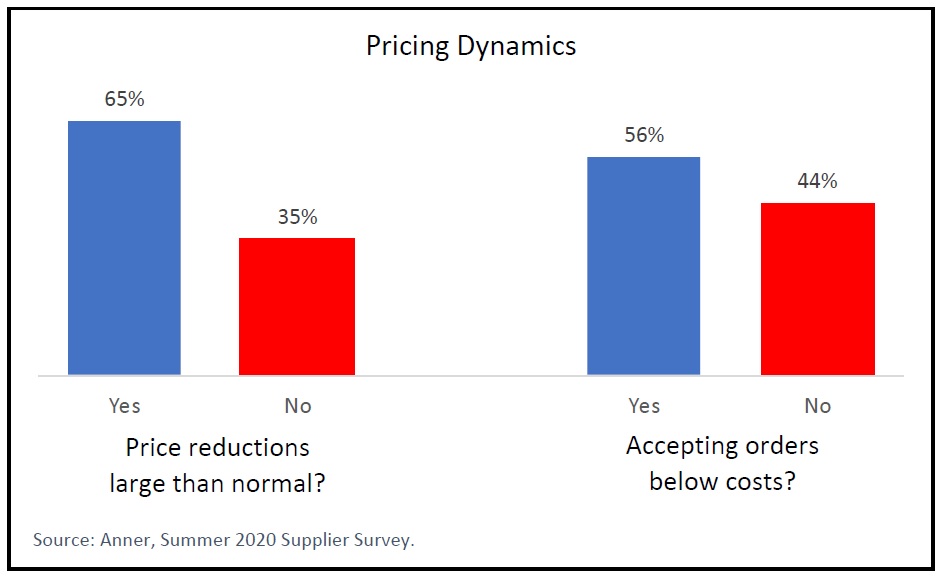

Eppure c’è chi su questa disperazione specula e, speculando, la alimenta. Secondo un’indagine realizzata dal PennState College in collaborazione con Worker Rights Consortium e dal titolo significativo Leveraging Desperation (Sfruttare la disperazione) c’è stata una diffusione superiore di pratiche commerciali predatorie e sleali verso i fornitori. Richieste di sconti maggiori sui nuovi ordini (con una media di riduzione di prezzo imposta del 12%), l’attesa dei pagamenti di ordini completati e spediti passata da 43 a 77 giorni di media, l’inserimento frequente di termini di pagamento incrementato a 120 giorni o più.

Così il 75% dei fornitori interrogati ha riferito di aver dovuto tagliare l’orario dei lavoratori a causa delle pratiche di acquisto. E, in media, i fornitori hanno licenziato il 10% dei loro lavoratori e prevedono di lasciarne a casa un altro 35%. Cause e conseguenze che, con una stima di 35 milioni di lavoratori nel settore delle esportazioni globali di abbigliamento all’inizio dell’anno, comportano una proiezione di implicazioni socio-economiche devastanti nel prossimo futuro. A meno che il comparto, e i suoi grandi player, non compiano uno scarto di responsabilità e adottino nuovi strumenti di tutela dei più fragili.

La pandemia come leva di cambiamento verso l’assicurazione salariale

Le ondate di contagi di coronavirus potrebbero infatti aver avuto l’inopinato merito – se così si può dire – di mettere a nudo una volta per tutte le distorsioni del settore moda e fast fashion. E ciò, come dopo la tragedia di Rana Plaza, potrebbe offrire un’occasione di cambiamento di questo sistema industriale basato sull’assenza di diritti e tutele per milioni di persone. Tale è la speranza ottimista, ma fondata su attività concrete di lobbying svolte per mesi, rappresentata dalla Campagna Abiti Puliti e dalla sua portavoce Deborah Lucchetti.

Da giugno i gruppi della società civile stanno, infatti, chiedendo ai marchi e ai distributori della moda globale di sottoscrivere un’impegno, una sorta di assicurazione salariale (wage assurance), che li impegni a garantire pubblicamente che i lavoratori ricevano ciò che gli è dovuto. Con o senza pandemia. Inoltre vengono invitati ad aderire al progetto di un fondo di garanzia che sostenga il reddito di operaie e operai, in caso di fallimento dei fornitori.

Appello alla responsabilità dei brand italiani e internazionali

Una dozzina di marchi ha già risposto positivamente a queste proposte, fanno sapere da Abiti Puliti. Ma il bersaglio grosso dell’attuale campagna sono tre giganti multinazionali. H&M (2,35 milioni di euro di profitti nell’ultimo trimestre), Nike (circa 1,3 miliardi di euro di profitti netti e 325 milioni di euro di dividendi per gli azionisti, +11% sull’anno precedente) e Primark (circa 1 miliardo di euro di profitti lordi nel 2020).

E, poiché l’obbiettivo della wage assurance e del fondo di garanzia è ancora lontano da raggiungere, la sezione italiana della Clean Clothes Campaign sta contattando anche i brand di casa nostra di tutti i settori del tessile. “Artsana, Armani, Benetton, Calzedonia, Roberto Cavalli, Diadora, Diesel, Dolce & Gabbana Salvatore Ferragamo, Geox, Gucci, Lotto Sport, Miroglio, Moncler, Max Mara, OVS, Original Marines, Piazza Italia, Prada, Robe di Kappa, Salewa, Teddy, Tods e Zegna. Con alcuni marchi è in corso un confronto aperto mentre molti non hanno mai risposto“.