La Spd è diventata primo partito del Bundestang dopo una campagna elettorale che si è infiammata sulla proposta di un leggero aumento del salario minimo da parte del candidato socialdemocratico. In Italia, invece, per i sindacati confederali resta un argomento tabù, nonostante la stagnazione salariale di lungo periodo e l’esplosione dei working poor. E’ urgente una norma sul salario minimo, così come una legge capace di tutelare la rappresentanza dei sindacati indipendenti

In Germania sembra chiudersi un ciclo politico. Olaf Scholz quasi sicuramente diventerà il successore della Merkel. La Spd, confermando i sondaggi, si è affermata come prima forza del Bundestang e sarà chiamata a guidare le trattative di coalizione per il prossimo governo. Il risultato negativo della Die Linke, collocatasi al di sotto delle aspettative, ha chiuso ogni possibilità per la coalizione rosso-rosso-verde. La protezione del clima e la prospettiva da esportatore leader di tecnologia verde per la Germania sono stati temi centrali della sua campagna elettorale. Tuttavia la proposta più divisiva, che ha fatto molto discutere ed ha forse contribuito ad allargare le distanze dal cristiano democratico Laschet, riguarda l’aumento del salario minimo orario dagli attuali 9,60 euro a 12 euro, con l’ipotesi di una modifica della legge sul salario minimo federale (Mindestlohngesetz) introdotta nel 2015.

Scholz ministro delle finanze dal 2018, si è guadagnato nel tempo il nomignolo di “Merkel 2.0”. Su posizioni “centriste”, ha più volte assicurato la prospettiva della Grosse Koalition nel suo partito. In qualità di segretario generale aiutò il cancelliere socialdemocratico Schröder, tra il 2003 e il 2005, nell’avvio delle dure riforme sociali (Agenda 2010) che condussero all’introduzione del regime workfaristico dell’Hartz IV.

Prima della pandemia, ha solitamente espresso posizioni rigoriste sulla politica fiscale e sulla gestione del debito pubblico, in sostanziale continuità con l’egemonia politica e culturale ordoliberista.

Allo stesso tempo molti evidenziano che Scholz e il suo team sono stati tra i principali responsabili dell’accordo con la Francia, che ha posto le basi politiche ed economiche per il Recovery Plan. Se Wolfgang Schauble in passato ha rappresentato l’eminenza nera dello schwarze null (pareggio di bilancio), Olaf Scholz potrebbe cristallizzare – come alcuni osservatori rilevano – le nuove tensioni interne ai poteri economici e politici della Germania. La realtà è che Francia, Italia, Spagna, Belgio e Portogallo hanno debiti pubblici superiori al 100% del loro PIL e corrispondono al 60% della popolazione dell’area dell’euro.

Scholz pragmaticamente sembra rappresentare quelle componenti di potere che escludono un ritorno lineare, imminente e automatico all’orizzonte delle politiche fiscali restrittive, semmai il punto è come aggirare l’ostacolo del debito, come gli viene chiesto anche dalla base di “sinistra” dell’Spd. In questa prospettiva, la proposta di aumento del salario minimo sembra rispondere ad una nuova consapevolezza dell’establishment (su cui non mancano studi non rituali nel mainstream economico), che con occhi puntati sul mutato quadro geo-economico mondiale, si pone la necessità di uno stimolo della domanda interna tedesca dopo venti anni di forte moderazione salariale.

È lo stesso dibattito, seppur su premesse assai diverse, che si sta dando oltreoceano, dove Biden in altri termini punta all’aumento dei salari minimi in alcuni comparti, anche come risposta all’effervescente protagonismo delle lotte sindacali negli Usa.

Ovviamente la questione su cui fare seriamente i conti non coincide con la figura di Scholz, ma su come la pandemia potrebbe modificare il sistema politico tedesco, aprendo nuove faglie all’interno dell’Europa e, dunque, nuove possibilità di lotta.

LA CRISI DEL POTERE NEGOZIALE

Mentre alcune condizioni economiche “oggettive” nel contesto della crisi pandemica probabilmente lavorano per un timido ritorno della questione salariale nel cuore dell’Europa, dai noi l’opposizione scontata di Confindustria e l’ostilità “storica” dei sindacati confederali sul salario minimo legale, rischiano di chiudere anticipatamente qualsiasi possibilità di discorso, nonostante le recenti timide aperture del Pd.

La relativa deflazione salariale tedesca ha un’origine specifica, che proviene almeno dall’unificazione della Germania. Al momento della costituzione dell’euro i media di tutto il mondo la etichettarono come il «malato d’Europa». È stato soprattutto nel contesto della coalizione rosso-verde di Schröder che è stata preparata una riforma delle relazioni industriali, spingendo su un processo di forte decentralizzazione della contrattazione del lavoro, facendo leva sulla specifica struttura dei sindacati tedeschi legata alla tradizione cogestionaria.

Ciò ha favorito nel tempo una forte contrazione della dinamica salariale, in un contesto segnato da alti livelli di disoccupazione di lungo periodo, esacerbati dalla rapida deindustrializzazione dell’ex-Ddr.

In questo scenario il progetto politico di riforma dell’Hartz IV ha avuto lo scopo di riportare quanta più forza lavoro possibile nel mercato, fissando la costituzione di quel «doppio mercato del lavoro» segnato da impieghi a bassa qualifica e a basso salario principalmente nei settori dei servizi, assicurandosi che l’aumento dell’occupazione non producesse nuove tensioni salariali. Il governo politico dei salari e i vantaggi competitivi derivati dall’outsourcing della produzione tedesca a est e nel sud d’Europa, hanno creato le condizioni per la forte svolta mercantilista della «locomotiva tedesca».

(da commons.wikimedia.org)

La storia della moderazione salariale italiana ha un’altra origine, che deriva dalla crisi dei grossi insediamenti industriali, la sostanziale formazione di un «capitalismo molecolare», nonché dalla forte moltiplicazione delle forme di lavoro. L’Italia eredita un sistema di relazioni industriali basato sulle “concentrazioni” dei contratti collettivi nazionali di settore. La verità è che questo sistema, seppur molto diverso da quello tedesco, non ha impedito né la stagnazione di lungo periodo dei salari, né la crescente formazione dei working poors.

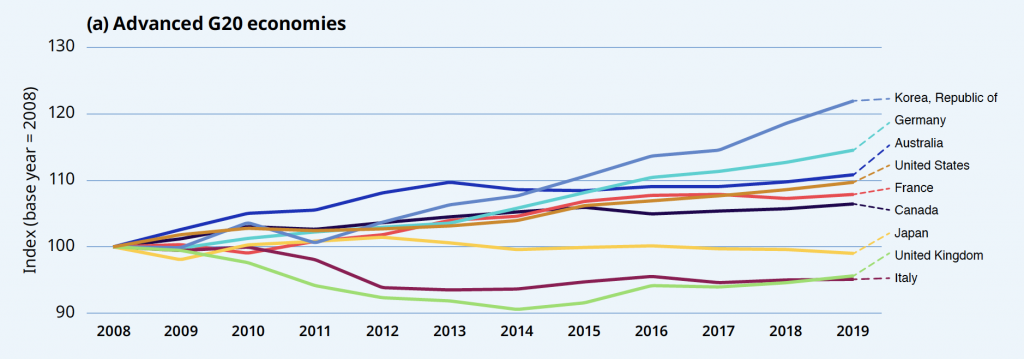

Esiste una sterminata quantità di studi empirici, tra questi ci limitiamo a riportare a mo’ di esempio una figura dall’ultimo Global wage report 2020-21 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo).

Il sistema dei contratti nazionali, così rigidamente vincolati al settore economico di riferimento, è stato messo in tensione da diverse tendenze. L’articolazione della produzione lungo filiere, in molti casi aperte sul piano globale, e la caratteristica del “nanismo” societario italiano hanno, per fare solo due esempi, ridotto l’efficacia dei contratti, anche come conseguenza dell’indebolimento complessivo dei rapporti sociali di forza.

Alcune stime mostrano che il grado di copertura della forza lavoro assicurato dai Ccnl è correlato alla dimensione d’impresa e ai settori. Se nella grande impresa il “tasso di copertura” è pari al 93,2% per il totale degli addetti (dipendenti e non), nel caso delle piccole imprese (fino a 4 dipendenti) la percentuale scende al 64,6%. Se in prima approssimazione potremmo convenire che, nonostante questa flessione, si tratta pur sempre di percentuali non irrilevanti (questa è la principale argomentazione difensiva delle centrali sindacali tradizionali), è altrettanto vero che la copertura contrattuale è andata di pari passo con una moltiplicazione del numero dei Ccnl (per dare una misura l’Istat monitora mensilmente l’andamento di ben 73 Ccnl), favorendo nei fatti una frammentazione del potere negoziale, spinte neo-corporative e in ultima istanza una contrazione del potere di negoziazione.

Se poi si entra nel dettaglio delle analisi, emerge la dura eterogeneità del potere contrattuale, specchio della moltiplicazione del lavoro. Se nel caso dell’industria meccanica il “tasso di copertura” è superiore al 95%, nei comparti di “Altri Servizi alle Imprese”, “Istruzione, Sanità e Altri Servizi Sociali e Personali”, “Alberghi e Ristoranti” le percentuali scendono rispettivamente al 70,2%, 67,3% e 67,2%.

Il problema del “tasso di copertura” dei Ccnl è evidentemente collegato, nel nostro ordinamento, alla tutela dei salari minimi in assenza di un dispositivo normativo generale. Nel corso dell’audizione al Senato di Inps nel 2019 (esame dei disegni di legge n. 310 e n. 658 in materia di istituzione del salario minimo orario) sono stati presentati alcuni dati utili. L’Inps ha dimostrato che il 22% dei lavoratori (coperti da Ccnl) percepisce un salario orario inferiore a 9 euro lordi (al netto dei ratei di tredicesima e Tfr).

Se per gli uomini la percentuale è pari al 21%, per le donne sale al 26%, confermando uno degli aspetti del gender pay gap. Mentre la quota di over 35 con salario orario inferiore alla suddetta soglia è pari al 16%, per gli under 35 si attesta intorno al 38%. E ancora, se nell’industria tale quota è il 10%, nei servizi è tre volte più grande (34%). Una diseguaglianza che si riflette anche sul piano geografico: nel nord la quota di salariati con retribuzioni inferiori ai 9 euro orari lordi è il 19%, nel sud si arriva a ben il 31%.

Sono dati assolutamente parziali, confermati da numerose altre indagini. Il punto, però, è che il quadro appena abbozzato rischia di compromettersi ulteriormente.

L’introduzione del Reddito di Cittadinanza, al netto delle necessarie critiche sull’universalismo limitato e sui principi di condizionalità che regolano la misura, ha contribuito a contenere l’aumento della povertà nella attuale crisi. L’assenza di un salario minimo legale rischia, però, di alimentare fenomeni di «trappola della povertà» per una quota crescente dei beneficiari. Di converso, la presenza di una norma metterebbe definitivamente a tacere l’ignobile dibattito di quanti si scandalizzano che qualcuno possa giustamente rifiutare un lavoro stagionale sottopagato nella ristorazione o nella vendemmia, magari con l’offerta di un salario solo di poco superiore alla protezione welfaristica.

(da commons.wikimedia.org)

L’altro fattore riguarda le nuove tensioni sulla struttura del mercato del lavoro dovute alla crisi post-pandemica. L’Istat dichiara che nel II trimestre del 2021, a fronte di un aumento di 338 mila occupati (al di sotto dei livelli pre-crisi), ben 226 mila sono lavoratori con contratti a termine. Mentre Confindustria plaude alla ripresa, il lavoro senza tutele diventa tendenzialmente la regola. Se lo scenario non muta per effetto di un nuovo ciclo di lotte, non ci si può che aspettare un contraccolpo anche sul piano salariale.

I DETRATTORI DEL SALARIO MINIMO IN ITALIA

Altrove sono stati accostati gli effetti generati dalla crisi pandemica a quelli registrati nella Seconda guerra mondiale. Senza troppo indugiare su questa immagine è forse utile ricordare che nella fase della ricostruzione post-bellica, in un contesto segnato da elevata disoccupazione, da un confine labile tra lavoro dipendente e informale, da elevate quote di lavoro a domicilio, da lavoro povero in agricoltura, Giuseppe Di Vittorio – fondatore della Cgil e allora deputato del Pci – presentò nel 1954, insieme a Teresa Noce e Vittorio Foa, una legge per la «fissazione di un minimo garantito per tutti i lavoratori».

Loro convinzione era che in un contesto segnato da tali elementi, i contratti collettivi nazionali non fossero sufficienti; serviva una maggiore concentrazione di forza operaia sovra-categoriale, che proveniva solo da una norma generale valida erga omnes.

Pur nel quadro radicalmente mutato, il problema della concentrazione di forza torna a essere urgente. Una norma sul salario minimo, forse, riporterebbe più facilmente alla luce il nodo salariale, creando almeno sul piano potenziale le condizioni per una possibile sincronizzazione delle lotte settoriali distributive.

Non c’è dubbio che la discussione sulle forme del salario minimo per via legale presenta ancora dei nodi problematici che attendono di essere affrontati collettivamente.

L’Ilo, nello studio succitato, mostra che le norme di salario minimo hanno attenuato gli effetti redistributivi della crisi. Altri studi pongono, tuttavia, l’attenzione sulla reale efficacia delle norme. Se da un lato è più facile prevedere soluzioni per evitare che una legge sul salario minimo possa livellare verso il basso i minimi contrattuali, dall’altro, la norma potrebbe essere soggetta ai mutevoli equilibri istituzionali, oppure, potrebbe non essere in grado di adeguare correttamente il salario minimo nel corso del tempo.

La soluzione dello Smic francese, ad esempio, ha il vantaggio di prevedere una commissione nazionale in cui annualmente si negozia il minimo salariale sovra-categoriale.

La tradizionale ostilità dei sindacati confederali italiani rispetto al salario minimo legale, oltre a essere oramai ingiustificabile, è doppiamente problematica. Da un lato, queste organizzazioni appaiono al momento piuttosto isolate nel quadro europeo della Ces dove, invece, si insiste su un miglioramento della direttiva europea sul salario minimo.

Dall’altro, provano a mettere sullo stesso terreno del discorso le loro critiche al salario minimo con la richiesta di una nuova legge sulla rappresentanza sindacale. Soprattutto negli ambienti Cgil il nodo riguarderebbe la critica ai cosiddetti «contratti pirata», un problema di cui certamente non ne neghiamo il fondamento, ma che bisognerebbe chiarire che si tratta dell’espressione più estrema dei fenomeni neo-corporativi ampiamente presenti nelle relazioni industriali di questo paese.

(da commons.wikimedia.org)

Il problema vero, invece, è che dietro questa critica è piuttosto realistico temere che il vero obiettivo tattico, neppure troppo celato, è solo quello di difendere il “fortino” dell’oligopolio sindacale escludendo dalla contrattazione le organizzazioni indipendenti e conflittuali, che negli ultimi anni hanno conquistato una consistente forza in diversi comparti chiave, non ai margini del sistema economico.

Agiscono come se l’esclusione di queste organizzazioni, contrariamente ai dati che abbiamo osservato, fosse la precondizione per aumentare i livelli salariali. Piuttosto, negli ultimi anni è andato in scena il contrario, ovvero, è stata proprio la vitalità dei sindacati indipendenti e conflittuali nel settore della logistica, ad esempio, a far registrare i maggiori incrementi salariali.

Questo è il motivo per il quale l’urgenza di un dispositivo legale sul salario minimo dovrebbe procedere, parallelamente, a una norma capace di assicura la piena e concreta libertà di organizzazione e di rappresentanza sindacale.