Se è vero, come scrivono alcuni analisti molto preparati sui temi mediorientali, che la Turchia si avvia ad un rinascita imperiale, dai tratti ottomanici, nel bacino del Mediterraneo che le fa da confine meridionale e nelle regioni limitrofe più al Kurdistan rispetto allo storico punto di origine antropoligico-politico del sultanato durato quasi mille anni, è altrettanto vero oggi avanzare qualche dubbio su chi sarà il sovrano.

Dopo la battuta di arresto nelle elezioni locali appena tenutesi, in questo scorcio di infelice primavera per Recep Tayyip Erdoğan, il monolite del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, in acronimo AKP) è, usando le parole del suo massimo rappresentante istituzionale, davvero ad una svolta. Una svolta negativa e che fa segnare il passo ad un regime già da un po’ col fiato corto.

La minimizzazione utilizzata dal ventennale padrone della Turchia molto post-kemalista, non è solo una necessaria comunicazione ottimistica per l’elettorato che gli è rimasto fedele (e non è affatto poco…); è anche un modo per indicare al partito la strada in salita che dovrà affrontare. Erdoğan ha speso tutto il suo possibile carisma nel girare per le capitali del paese: Istanbul, quella economica, Ankara, quella politica. E poi grandi città come Smirne, Adana, Mersin.

Quasi tutti centri in cui il Partito Popolare Repubblicano (Cumhuriyet Halk Partisi, in acronimo CHP; socialdemocratico, fondamentalmente, quindi l’erede del laicismo di Mustafa Kemal Atatürk) aveva già messo solide radici nella rappresentanza istituzionale di milioni di turchi e che il presidente ha provato a scalzare facendo ricorso ad una propaganda apparsa per quello che realmente era: mero tentativo di edulcorare una crisi della società turca molto più profonda di quello che il governo intende rappresentare.

Il partito di Özgür Özel, ma più di tutto ormai di quello che è divenuto il simbolo dell’opposizione al regime dell’AKP, il sindaco della capitale, Ekrem İmamoğlu, non solo prevale in termini percentuali su quello del presidente-padrone, ma soprattutto in voti assoluti. Segno che, dalla Tracia al Kurdistan si sta muovendo qualcosa in quelle classi medio-basse che erano state considerate, almeno fino ad oggi, da Erdoğan come uno dei pilastri del suo consenso nel cuore geopolitico dello Stato turco.

Le opposizioni prevalgono nonostante il presidente abbia tentato di mostrare un pieno controllo sulla enorme deriva inflattiva che attanaglia la nazione (il costo della vita è aumentato in una anno, quindi dalla fine del 2022, dell’11,5%; e se la valutazione la si fa rispetto al mese di dicembre, come bilancio un po’ finale dell’andamento mensile, la percentuale tocca il 67%), mostrando una piena condivisione dell’operato di Hamas e, quindi, facendo sfoggia di assoluta aderenza alla fede islamica e alla lotta integralista.

Ma questo non è bastato: né alla sinistra (se così si può dire) del suo elettorato precendente e potenziale, né alla sua destra. Perché, se perde in favore del CHP molti distretti e non guadagna nessuna delle grandi città cui aspirava, l’AKP perde pezzi pure a vantaggio dei suoi alleati di governo ultrareligiosi, panturchi e conservatori.

La stagione riformatrice e moderata del CHP pare archiviata dopo la messa da parte di Kemal Kılıçdaroğlu, che aveva sfidato il presidentissimo nel 2023 ed aveva purtroppo perso, pur riunendo una vasta coalizione delle opposizioni. Non si apre di certo una controffensiva rivoluzionaria contro Erdoğan da parte delle forze socialdemocratiche e kemaliste, ma il fatto che l’AKP sia stato lasciato in seconda posizione dalle forze che contestano le politiche conservatrici, liberiste e autoritarie del presidente, incrina la certezza, anche psicologica, che quel dominio fosse incontrastabile.

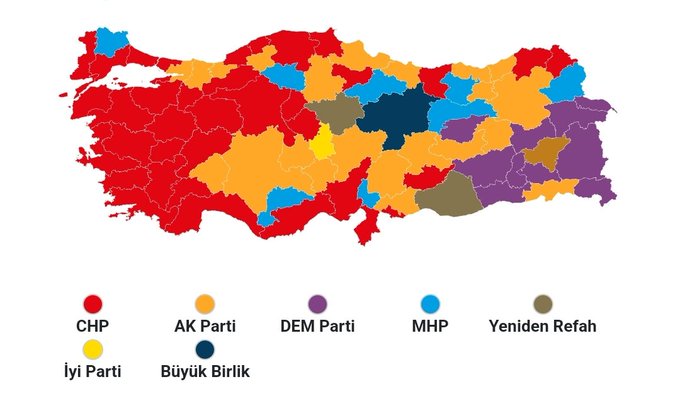

In rosso e viola le province conquistate dai partiti di opposizione ad Erdoğan. In aranciane quelle conservate dal partito del presidente

E’ una sudditanza mentale indotta dai lunghi regni dei dittatori e di quegli uomini di governo che, anche nelle democrazie come quella italiana, rischiano di riproporsi troppe volte alla guida di un paese e finire con l’essere identificati con il potere a cui pare non esservi alternativa. Questo succede perché, effettivamente, le alternative a volte faticano proprio a venire fuori. Noi ne sappiamo qualcosa con il ventennio berlusconiano. I turchi con quello erdoğaniano.

La questione curda, inoltre, minaccia non tanto la stabilità democratica di Ankara, quanto la sicumera di un esecutivo che da sempre si rifiuta, nel nome del più bieco nazionalismo, di espandere l’autonomia delle province sudorientali, per il timore di un aumento delle ragioni indipendentiste e separatiste che, a quel punto, potrebbero saldarsi (nonostante le tante differenze tra le forze politiche e armate curde, divise tra Turchia, Siria, Iraq e Iran), e formare un fronte unito nella rivendicazione di una costituente nazionale per un Kurdistan libero e sovrano.

Non di meno, le contraddizioni che il regime di Erdoğan ha vissuto in questi ultimi lustri si rifanno a problemi di natura interna quanto internazionale e si influenzano a vicenda. Basta prendere un carta geografica per accorgersi del crocevia di interessi che passano per la Turchia come sublime porta moderna tra Europa e Asia, tra due continenti che, in realtà, non sono divisi e di cui Ankara e Istanbul sono il vicendevole accesso da ovest ad est ma anche da nord a sud. Le guerre in Ucraina e a Gaza mettono al centro di una complessa geopolitica lo Stato turco.

Erdoğan si è proposto fino ad oggi come gran maestro di una nuova era per la Turchia moderna, parte della NATO e amica di Putin; filo-occidentale ma anche panaraba i filo-islamista. La sua amicizia nei confronti del popolo palestinese è pari all’ipocrisia con cui Hamas scrive alla gente della Striscia rasa al suolo porgendo le proprie scuse per la guerra. E certo che la colpa è del governo di Netanyahu, ma la responsabilità iniziale di questa perdita della testa israeliana è dell’organizzazione islamica.

Per carità, le contraddizioni politico-economico-militari fanno parte della natura stessa di uno Stato che cerca la sua storia nel mondo moderno e, quando lo fa, tenta di riproporsi almeno come potenza regionale. Ma quella che è la peggiore sconfitta dell’AKP da vent’anni a questa parte, in cui pesano le perdite di città come Manisa e Bursa, rischia di compromettere questa attitudine di imperialismo neottomano di cui si aveva avuto qualche prima avvisaglia nella travagliata questione della guerra civile libica.

Tanto più se si considera che questa è la prima volta in cui in Turchia, da due decenni almeno, si registra il minor numero di partecipanti al voto (che se raffrontato con le tornate elettorali italiane, fa impallidere la nostra democrazia a fronte dell’autocrazia erdoğaniana): il 76% contro, ad esempio, l’87% delle votazioni generali (politiche e presidenziali). In una analisi magari più dettagliata dei flussi di voto e della crescente disaffezione riscontrabile in questa occasione, si potrà certo evidenziare una parte dell’emorragia dei consensi dell’AKP.

Può avere influito negativamente sulla riproposizione di un successo del partito del presidente anche la presentazione autonoma delle forze politiche minori che fanno parte della maggioranza di governo. Ma, di certo, la congiuntura complessiva, tra economia in crisi, secolare questione curda, guerre a nord e a sud, crocevia internazionali e contraddizioni rispetto al modello atlantico occidentale, hanno fatto sì che la lampadina di Erdoğan emettesse meno luce del solito.

Il successo della coalizione di sinistra DEM, Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi), che, nonostante la chiusura del precedente partito HDP, tutti i tentativi di brogli, le repressioni poliziesce ordinate contro i sindaci e le amministrazioni comunali curde e le tante violenze quotidiane ed intimidazioni di ogni tipo, vince in settantacinque circoscrizioni e contribuisce all’indebolimento sistematico del regime dell’AKP.

Al presidente-padrone restano quattro anni, gli ultimi della sua lunga permanenza a quello che un tempo veniva chiamato “Ak Saray“, il “Palazzo Bianco“. Quale sarà la reazione alla sconfitta? E’ facile prevedere che punterà su un sostegno ancora più marcato ad un nazionalismo che gli faccia recuperare i voti perduti tanto verso destra quanto nell’astensione e, soprattutto verso sinistra. Difficile poter affermare se vi sia un recupero del laicismo kemalista dopo decenni di islamizzazione pseudo-moderata della società turca.

Le guerre in corso daranno ad Erdoğan l’occasione di mostrarsi ancora mediatore, in particolare nei confronti dei contendenti in Ucraina. I rapporti con Netanyahu sono tutt’altro che distesi, visti gli insulti che i due capi di Stato si sono recentemente scambiati, facendo l’uno appello a Dio affinché distrugga l’altro, e l’altro appello alla Storia evocando l’olocaustica figura di Aldof Hitler.

Ciò che si può con qualche certezza invece evidenziare è la sopravvivenza di un briciolo di democrazia rappresentativa in un paese che veniva dato per completamente perso su questo terreno e che, nonostante il peso autocratico che ha dovuto sopportare in questi lunghi decenni, ha mantenunto una capacità resistenziale interna tutt’altro che affievolita. Non c’è dubbio sul fatto che gli avvenimenti esterni influiscono sulla politica turca e che, rimandando a memoria scricchiolii e tentativi di golpe passati, la figura del presidente si sia appannata.

La ricomposizione delle energie di oppisizione deve riguardare una unità multietnica, una capacità di rimessa in moto delle istanze sociali e civili, nonché dell’importantissimo capitolo dei diritti umani. Troppi giornalisti, troppi militanti di partiti democratici filocurdi sono ancora nelle carceri, compreso Abdullah Öcalan. Non bisogna sottovalutare la vittoria del CHP e del DEM, ma non bisogna nemmeno sopravvalutare la decadenza lenta di un regime che può mostrare, proprio perché ferito, il suo aspetto peggiore.